ブログ

BLOG

【1】消費者の最適行動とは?

消費者の最適行動は「限られた予算の範囲内で総効用(満足度の合計)を最大にすること」です。予算制約式をグラフにすると「価格比を傾き」とする「右下がりの直線」となります。これを「予算線」といいます。効用関数をグラフにすると「満足度の大きさごとに右下がりの曲線」となります。これを「無差別曲線」といいます。「満足度の大きさごとに」という点が重要です。

効用関数:U=X・Y

より、U(総効用=満足度の合計)の値の取り方によって「XとYの組み合わせが無数」に存在します。「無差別曲線はUの値の取り方によって無数に存在する」→ここが急所です。

【2】予算線と無差別曲線を組み合わせる

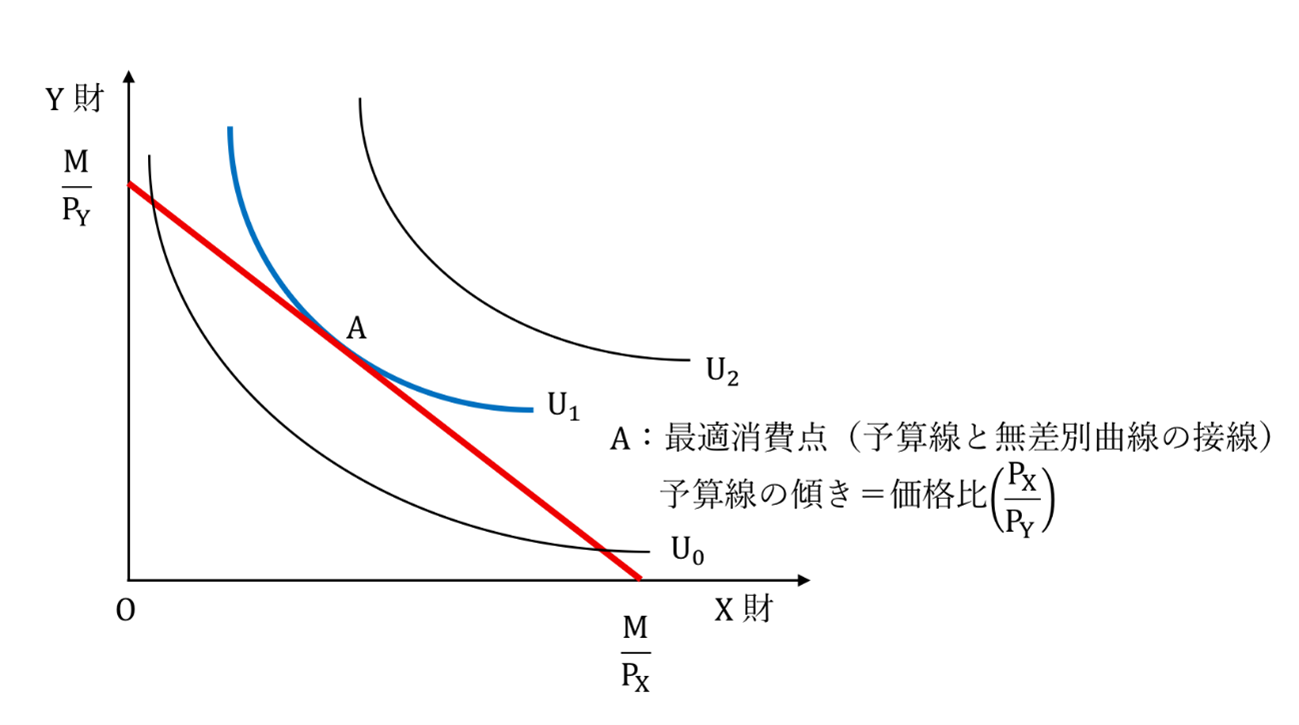

以上の関係についてグラフを使って説明します。「予算線」と「無差別曲線」を結合します。

無差別曲線U2は、この図の中では最も満足度が高いですが、予算線の外側を通っているので購入できません。無差別曲線U0の大部分は購入可能ですが、同じ予算のもとで満足度をより大きくできるのは無差別曲線U0よりも上方にある無差別曲線U1のときです。図では「予算線と無差別曲線U1の接点A」です。接点Aを「最適消費点」といいます。ここでは「予算の範囲内での効用最大化」が実現しています。

【3】二財の価格変化を考える

次に、二財の価格変化について考えてみましょう。

二財の価格変化は予算線の傾きを変化させます。予算線の傾き=価格比(PX/PY)です。PXの上昇とPYの低下は予算線の傾きを大きく(急)にします。図では赤色の予算線が青色の予算線にシフト(移動)します。その結果、最適消費点がAからBに変化します。具体的に見ていきましょう。

【確認】予算線の傾きが価格比になる理由については前回のブログをご覧ください。

| ★前回ブログ:ミクロ経済学~消費者理論② |

【4】価格変化による消費行動の変化

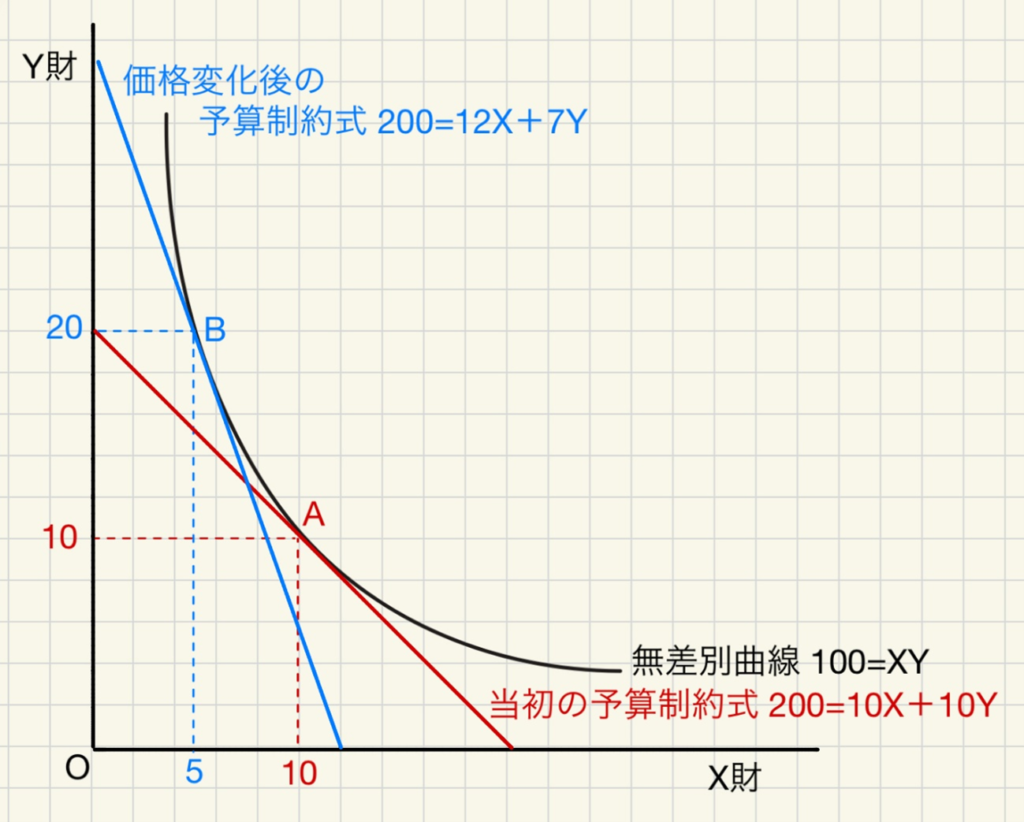

当初の最適消費点Aは赤色の予算制約式(予算線)と無差別曲線の接点です。

X=10、Y=10で所得200をすべて支出しています。

ここでX財の価格が10から12に上昇、

Yの価格が10から7に低下したとしましょう。

合理的な消費者は同じ満足度を維持できるように、

値上がりしたX財の購入量を10から5に減らし、

値下がりしたY財の購入量を10から20に増やします。

青色の直線は「価格変化後の予算制約式」です。

総効用100を維持した状態で無差別曲線を上方(AからB)に移動したことがわかります。このように「予算線」と「無差別曲線」と使うことで「最適消費行動=消費者の合理的な行動」を説明できるのです。

【5】数値で確認してみよう

数値を当てはめて確認しましょう。

[当初の最適消費点]

効用関数:U=X・Y →100=10×10

予算制約式:200=10X+10Y→200=10×10+10×10

[価格変化の最適消費点]

効用関数:U=X・Y →100=5×20

予算制約式:200=12X+7Y→200=12×5+7×20

【6】需要曲線との関係

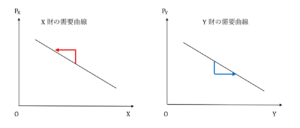

以上の関係を各財の価格と消費量(需要量)の関係をグラフにすると各財の需要曲線を導出することができます。

左図は価格が上昇したX財の需要量が減少する状況を示しています。

右図は価格が低下したY財の需要量が増加する状況を示しています。

みなさんがお馴染みの「需要曲線」の背後に「予算線」と「無差別曲線」が関係していることを理解してください。

執筆者プロフィール

S(イニシャル)

1964年生まれ。

公務員試験対策予備校や大学・専門学校など、様々な現場で学生を指導してきました。

得意なのは大学レベルの経済学、経営学、会計学で、究進塾では主に大学授業補習コース(オンライン)を担当。

長年の豊富な指導経験から、「学生のつまづくポイント」を的確に把握しています。

堅苦しい「経済学」という学問を丁寧に解きほぐし、わかりやすく説明します。

とても親しみやすい性格で、質問もしやすいです。

生徒様お一人お一人に合わせた、また基礎を大切にした丁寧な指導がモットーです。