ブログ

BLOG

英語はリスニング中心に学べ Part1

―4技能の土台は「耳」からつくられる―

皆さんは普段どのくらいリスニング学習をしていますか?

教科書や単語帳の音源を聞いたりなど、英語の音声に触れたりしているでしょうか。

私の印象では、高校生の多くは「ほとんどやっていない」と答えます。

中学生のうちは英会話の授業などで音声に触れる機会がありますが、高校に入ると授業も家庭学習もリーディング中心になりがちです。塾でもリーディング指導がメインで、リスニングを継続的に学ぶ場はほとんどありません。

大学受験においては、リスニングの配点は低いかそもそも出題されない場合がほとんどなので、リスニング学習に割く時間が少なくなるのも無理はないでしょう。

そんな中、私は究進塾でリスニング中心の授業を行っています。授業内だけでなく、生徒には、自宅でもリスニング系の学習を軸にするよう勧めています。

このような徹底して音声を活用する指導スタイルは、一般的な学習塾の講師の中ではかなり珍しいのではないかと思います。

このような指導スタイルの背景には、「英語はリスニング中心に学ぶべき」という私の確固とした思いがあります。

それは、たとえリスニングが出題されず、リーディングの試験のみだったとしてもです。

ではなぜ私はこれほどリスニングにこだわるのでしょうか?

今回はその理由を、第二言語習得研究の知見をもとに解説していきたいと思います。

〜実はリスニングが4技能の土台だった!〜

冒頭でお話したように、ほとんどの生徒はリスニング学習を優先的には行っていない状況でしょう。

英検などでリスニングの点数が低かった時に、「やばい、やらなきゃ!」と焦ってやり始めることはあっても、普段からリスニング学習を習慣的に行っている人はかなり少ないと思います。

しかし、もしあなたが本当に効果的な英語学習をしたいなら、いますぐリスニングを中心に学習することを強くおすすめします。

それはなぜかといえば、

リスニングは英語の4技能すべての土台

だからです。

こういうと、「なぜリスニングが土台になるの?」という疑問が当然生まれてくると思います。

この疑問に答えるためにキーワードとなるのが、「転移」という言葉です。

転移という言葉を英語学習の文脈で聞いたことはないと思うので、ここで簡単に説明します。

転移とは、ある学習経験が別の学習にプラスの効果を与える現象のことです。

例えば、サッカーを習ったことがある人がフットサル始めたら、上達するのは速そうですよね?

これは、サッカーで得られたスキルや知識が、フットサルにも活かされるからです。

このように、以前学んだことが後の学びを促進する現象を「転移」といいます。

(厳密には、プラスの影響を与えるものを「正の転移」と言いますが、話がややこしくなるので詳細は省略します)

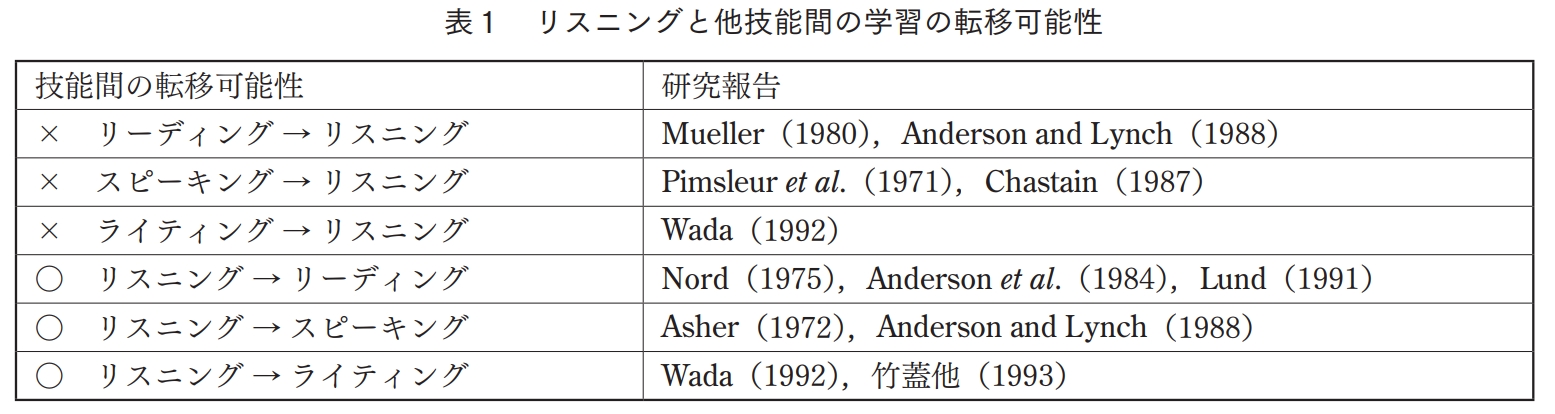

この転移の話を覚えておきつつ、英語の話に戻りましょう。ここで以下の表をご覧ください。

(引用:江藤颯 (2023). 日本人英語学習者のリスニングプロセス ―リスニング指導への示唆―. )

この表がまとめている内容は、

- リスニングが他の3技能(リーディング・スピーキング・ライティング)に転移するのか?

- 逆に、他の3技能がリスニングに転移するのか?

という問いに対する研究の結果です。つまり、「リスニングは他の3技能の習得を促進するのか?」「他の3技能はリスニングの習得を促進するのか?」という問いに対する答えをまとめた表です。

「○」は転移が強いこと、「✕」は転移が弱いことを表しています。

ここから読み取れるのは、

- リスニングから他の3技能への転移は強い(○)

- 他の3技能からリスニングへの転移は弱い(×)

という傾向です。

特に重要なのは、「リスニングから他の3技能への転移は強い」ということです。

これはつまり、リスニング学習は英語4技能全体を底上げする力を持っているということなのです。

ひとつの技能を鍛えるだけで4技能が同時に伸びる。一石二鳥どころではなく、「一石四鳥」な学習法というわけです。

(「なぜリスニングが他の3技能に転移するのか」という話に関しては、いつか別の記事で解説できたらと思っています。)

というわけで今回の記事では、リスニングは他の3技能に転移する(リスニング学習は他の3技能の上達を促進する)ということを示唆した研究結果から、「英語学習はリスニング中心に行うべき」という主張をしました。

ここまでの話だけでも、リスニング中心の学習を行う十分な理由になると私は思っています。

しかしそれでもやはり、「大学入試でリスニングを使わない(もしくは配点が低い)人にとっては、リスニングよりリーディングを優先した方がいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。

というわけで次回の記事「英語はリスニング中心に学べ Part2」では、リスニング学習が読解スピードに及ぼす影響について解説していきます。

執筆者プロフィール

細田朗

当塾英語講師。早稲田大学の教育学部英語英文学科で第二言語習得論を学びながら、塾講師としての経験を積む。音読による学習のプロで、2023年にはわずか半年間の学習で韓国語能力試験(TOPIK)の最上級である6級に合格。2024年度入試では東京大学文科三類に合格し、現在も塾講師をしながら学生生活も送っている。