ブログ

BLOG

経済学になぜ数学が必要なのか

経済学は「社会科学」の一分野であり、社会現象の中でもとりわけ「経済(人々の暮らし)」に関することを論理的に説明する学問です。論理展開を明確なものにするために「数学」を使います。経済学上の概念を数式化して計算したり、グラフを書きます。このあたりが初学者には非常に難解なところだと思います。実際のところ私自身も大変苦労したところです。経済のことを理解したうえで数式を使って表現するという形式に慣れていくことが必要です。「経済学」は「人々の暮らしを数式表現」する学問なのです。

モデル分析と経済モデル

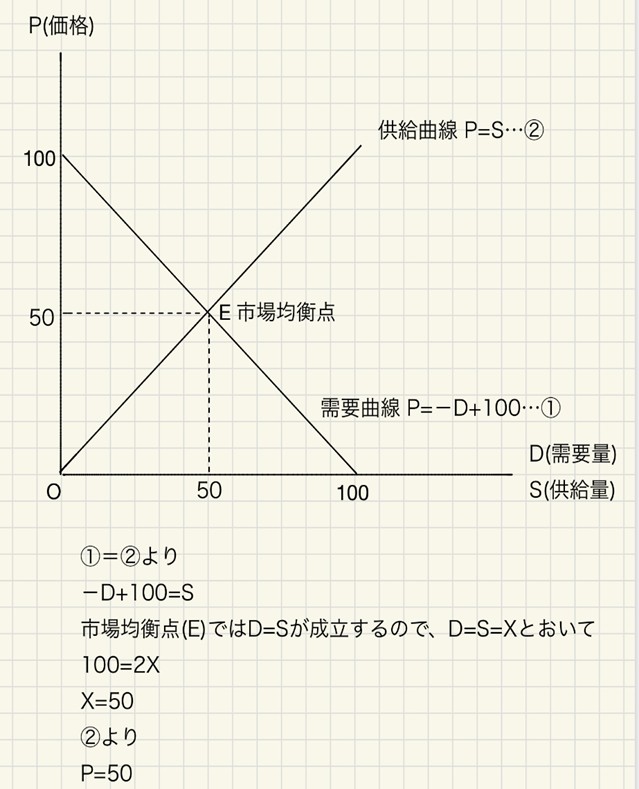

数式やグラフを使う分析手法を「モデル分析」といいます。「モデル」とは「模型」のことです。経済理論に基づいて「経済モデル(模型)」を使って「人々の暮らし」を分析します。「需要曲線」「供給曲線」は代表的な経済モデルです。グラフ化する際に直線になっていても、需要直線ではなく「需要曲線」、供給直線ではなく「供給曲線」といいます。

需要曲線の作成

それでは、一次関数を使って「需要曲線」を作ってみましょう。

一次関数:Y=AX+B〔縦軸Y、横軸X、AとBは定数〕

「需要曲線」は「買手の気持ち」を反映しますので、

価格(P)が下がると需要量(D)が増えます。〔P↓⇒D↑〕安いとたくさん買いたい

価格(P)が上がると需要量(D)が減ります。〔P↑⇒D↓〕高いと買いたくない(買い控え)

つまり、縦軸に価格(P)、横軸に需要量(D)をとると「需要曲線は右下がり」の形になります。

Y=P、A=-1、X=D、B=100とすると

需要曲線 P=-D+100 〔傾き-1、切片100※の右下がりの曲線〕

※P=100のときにD=0となります。つまり、価格(P)が100のときはこの商品を誰も買わない(需要量D=0)ということです。

供給曲線の作成

次は「供給曲線」です。

「供給曲線」は「売手の気持ち」を反映しますので、

価格(P)が上がると供給量(S)が増えます。〔P↑⇒S↑〕高いとたくさん売りたい

価格(P)が下がると供給量(S)が減ります。〔P↓⇒S↓〕安いと売りたくない(売り惜しみ)

つまり、縦軸に価格(P)、横軸に供給量(S)をとると「供給曲線は右上がり」の形になります。

Y=P、A=1、X=S、B=0とすると

供給曲線 P=S 〔傾き1、原点を通る右上がりの曲線※〕

※価格がゼロなら誰も生産活動を始めないという意味です。

経済学と数学の関係の理解

実際にグラフを書いて計算してみましょう。

このようにして、経済学上の概念を数式表現して経済モデルを作ります。

しかし、純粋な数学とは違い、計算過程で経済学の考え方を反映させます。

先ほどの例では、「市場均衡点においては需要量と供給量が等しい」という経済学の考え方からD=S=X(均衡取引量)とおくことができるのです。

数学が苦手で経済学の勉強が進まない人は、経済学は数学そのものを研究するのではなく、数学を言語として使っていることを理解しましょう。数学的な操作を覚えれば経済学を身近に感じることができると思います。自動車の内部構造を知らなくても自動車学校で練習して操作に慣れると運転ができるようになります。経済学と数学の関係も似ていると思います。

執筆者プロフィール

S(イニシャル)

1964年生まれ。

公務員試験対策予備校や大学・専門学校など、様々な現場で学生を指導してきました。

得意なのは大学レベルの経済学、経営学、会計学で、究進塾では主に大学授業補習コース(オンライン)を担当。

長年の豊富な指導経験から、「学生のつまづくポイント」を的確に把握しています。

堅苦しい「経済学」という学問を丁寧に解きほぐし、わかりやすく説明します。

とても親しみやすい性格で、質問もしやすいです。

生徒様お一人お一人に合わせた、また基礎を大切にした丁寧な指導がモットーです。