ブログ

BLOG

【1】利潤最大化条件のおさらい

前回までの学習では企業が利潤最大化行動をとる場合「限界収入(MR)=限界費用(MC)」が成立していることを学びました。

限界収入(MR)は総収入曲線(TR)の傾きです。完全競争市場では「限界収入(MR)=価格(P)」が成立します。

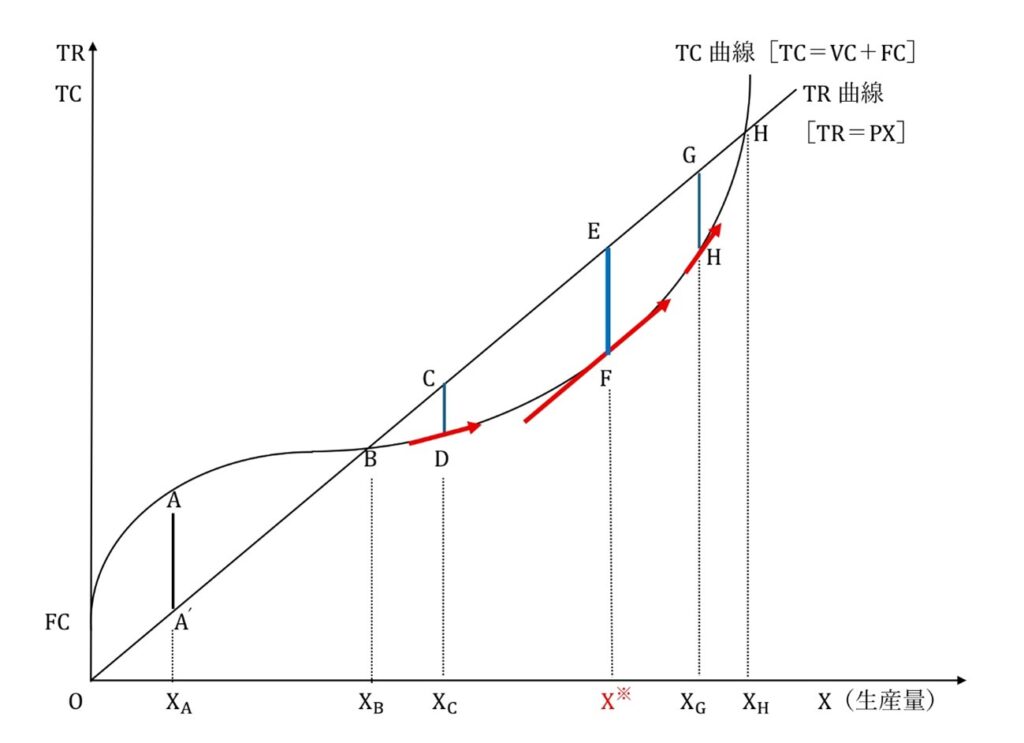

一方、限界費用(MC)は総費用曲線(TC)の接線の傾きです。前回のブログで解説したグラフを載せておきます。TRとTCの両曲線の傾きが等しくなっており両者の垂直差EFのときに利潤が最大になっていることを確認してください。

【2】価格変化と生産量調整の仕組み

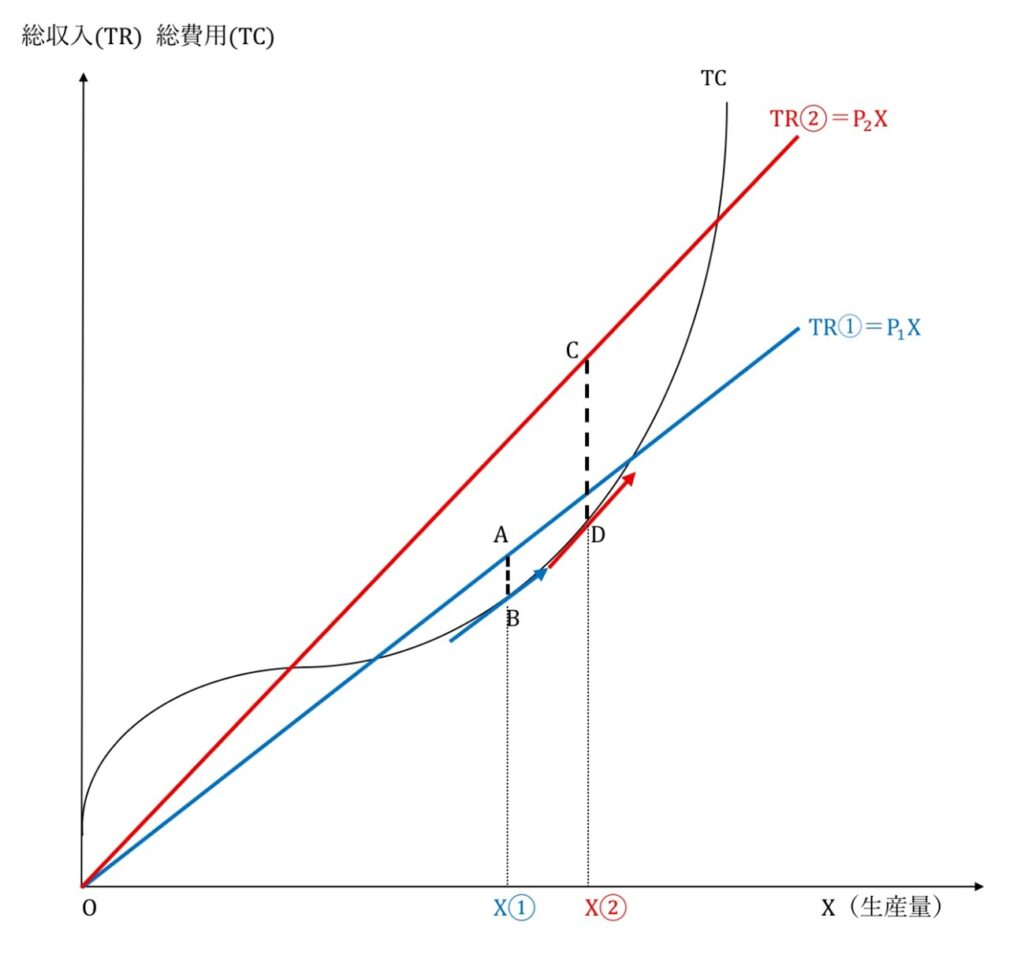

今回は前図を発展させて価格の変化と生産量の変化について説明します。総費用曲線(TC)の形を一定として「価格が上昇する場合」を考えます。価格が上昇すると総収入曲線(TR)の傾きが大きくなります。次図をご覧ください。

価格がP1のとき企業は利潤最大化条件に基づき「TR①曲線の傾き(MR①)=TC曲線上(点B)の接線の傾き(MC)」が成立するように行動します。生産量はX①に決まりTR①とTCの垂直差(AB)が最大になっています。TR①曲線の傾き(MR①)は価格P1ですので利潤最大点では「P1=MC」が成立しています。

次に価格がP2に上昇した場合をみていきます。価格が上昇すると総収入曲線の傾きが大きくなり、TR①からTR②へ変化します。価格が上昇すると生産拡大により限界費用(追加費用)が増加しても採算を維持できるようになります。利潤最大化条件は「TR②曲線の傾き(MR②)=TC曲線上(点D)の接線の傾き(MC)」です。このときの生産量はX②でありTR②とTCの垂直差(CD)が最大になっています。

図形的には以上のような説明をするしかありません。「TR曲線の傾きとTC曲線の接線の傾きが等しいとき」同じことですが「両曲線が瞬間的に平行になるとき」に「垂直差(縦の距離)が一番遠い」と言っているだけです。図をみて利潤最大点を確認する作業をしているだけです。これは認めざるを得ない結論ですが現実感がつかめませんね。数学的説明は否定できない論理的整合性をもっていますが実感しにくいです。ここが経済学の難しいところだと思います。

【3】具体的な数値で見る P₁ と P₂ の違い

堅苦しい説明はここまでにして、具体的な数値を使って説明しましょう。

「P1=100円」「P2=200円」とします。

総収入曲線がTR①のとき「P1=100円」です。生産量がX①よりも少ない場合には限界費用(MC)が100円より小さい(例えば90円)ので追加生産を行うことで利潤を増やすことができます。しかし生産量X①を超える生産拡大は限界費用(MC)が「P1=100円」を上回ることになるので生産量はX①で打ち止めとなります。

【4】価格がP₂に上昇したときの生産拡大

価格が「P2=200円」に上昇して総収入曲線がTR②になる場合についても同じ要領で考えます。生産量X①で生産するときの限界費用(MC)は100円です。「P2=200円=限界収入(MR)」になると「MR-MC=200円-100円=100円」の利潤が追加的に増加します。図では生産量の増加により総費用曲線(TC)の曲がり方が大きく(急)になっていきます。接線を引くと傾きが大きくなります。これは「限界費用(MC)=追加費用」が大きくなっていることを表しています。X①から生産拡大すると「限界費用(MC)」が100円→110円……200円と増加します。しかし「P2=200円」で一定ですので「限界費用(MC)=200円」になるまで利潤は増加し続けます。このようにして生産量X②のときに利潤総額がCDとなり最大になります。

【5】価格上昇と供給量増加(供給曲線の導出)

これまでの関係をまとめると「価格(P)の上昇が生産量(X)を増加させる」ことがわかります。生産量を供給量に読み替えて「生産量=供給量」とします。以上の関係を図で示すと供給曲線を導くことができます。

【6】供給曲線と限界費用曲線の関係

「価格↑⇒利潤↑⇒供給量↑」より「企業の供給曲線は右上がり」になります。供給曲線上では「企業の利潤最大化条件:MR=P=MC」が成立していることを覚えておいてください。種明かしをすると「供給曲線の正体は限界費用曲線(MC)」だったのです。何気に「供給曲線は右上がり」といいます。学習の初期段階では「企業は価格が高いとたくさん売りたい」と教えますが、その裏側には緻密な理論が存在していることを知っておきましょう。

執筆者プロフィール

S(イニシャル)

1964年生まれ。

公務員試験対策予備校や大学・専門学校など、様々な現場で学生を指導してきました。

得意なのは大学レベルの経済学、経営学、会計学で、究進塾では主に大学授業補習コース(オンライン)を担当。

長年の豊富な指導経験から、「学生のつまづくポイント」を的確に把握しています。

堅苦しい「経済学」という学問を丁寧に解きほぐし、わかりやすく説明します。

とても親しみやすい性格で、質問もしやすいです。

生徒様お一人お一人に合わせた、また基礎を大切にした丁寧な指導がモットーです。