ブログ

BLOG

【1】完全競争市場と価格の決定

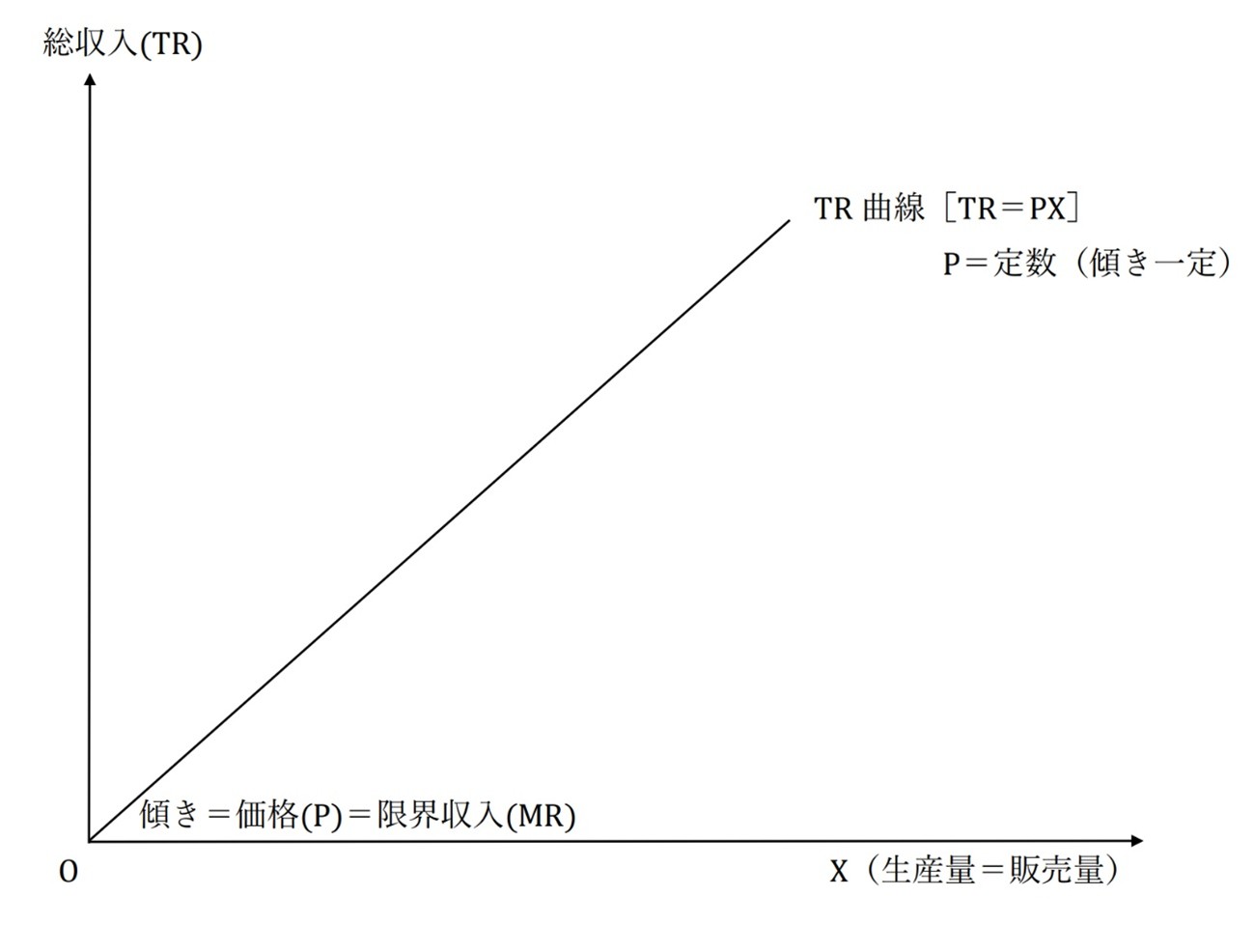

今回は企業の目的である「利潤最大化行動」を理解するための準備を行います。前回と同様に「完全競争市場」を前提にします。「完全競争市場(激しい競争状態)」では各企業は価格を自分で決めることができずに与えられたものとして行動します。「価格を定数」として行動することを「プライステイカー」といいます。価格は総収入(TR)を求めるときに必要です。「価格を定数」と仮定することにより各企業は同じ価格で追加販売が可能になります。「完全競争市場」では「価格(P)=限界収入(MR:Marginal Revenue)=追加収入」になります。

【2】総収入(TR)の考え方

総収入(TR)=価格(P)×生産量(X)

です。価格(P)が定数(たとえば100円)なのでグラフは右上がりの直線になります。経済学では直線も曲線と呼びます。TR直線といわずにTR曲線としています。

以上の関係を図にすると次のようになります。

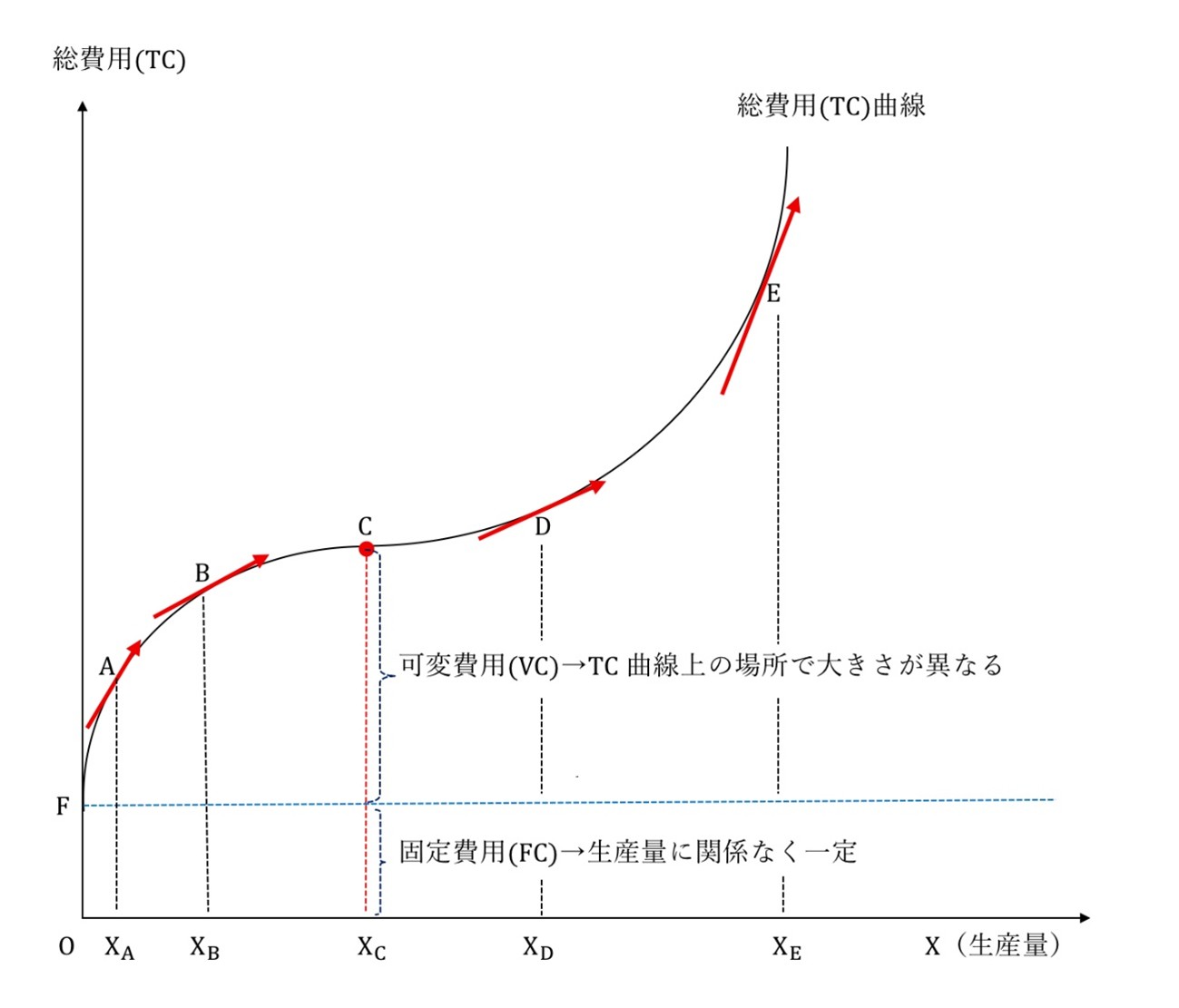

【3】総費用(TC)と限界費用(MC)の関係

一方、総費用(TC)は可変費用(VC)と固定費用(FC)から構成されているため単純にいきません。グラフを使って説明します。

縦軸のFは「固定費用(FC)」を示しています。「固定費用(FC)」は生産量がゼロ(X=0)でもFの大きさだけ発生します。生産量が増加しても変化しませんので横軸に平行の直線になります。図では青色の点線で示しています。

次にFを起点とする「可変費用(VC)」をみていきます。「可変費用(VC)」は生産量がゼロのときは発生額がゼロですが、生産量が大きくなるほど増加します。その結果、「可変費用(VC)」に「固定費用(FC)」を加えた「総費用(TC)」も増加します。つまり「総費用(TC)曲線」の形は「可変費用(VC)」の変化の仕方によって決まるのです。

「可変費用(VC)」は増加の仕方は一定ではなく、生産量に応じて変化します。赤色の矢印の傾きに注目してください。赤色の矢印は「総費用(TC)曲線の接線」として引いています。「接線の傾き=限界費用(MC)=追加費用」という関係を思い出してください。

→限界概念については過去のブログを参照してください。

| 過去記事はこちら! → 限界概念について~より進んだ学習のために |

【4】接線の変化と最適点のイメージ

生産量をXAからXBに増やすと、総費用(TC)曲線上では接点AからBへと傾きが緩やかに変化しています。さらに生産量を増加させると接線の傾きはもっと緩やかになり、生産量XCのときに点Cで瞬間的な変化量がゼロになります。その後、生産量をXD、XEと増加させると総費用(TC)曲線上の接点DからEへと傾きが急になっていきます。接線の傾きは生産量が「最適点に向かっているときは次第に緩やかに」「最適点を過ぎると次第に急に」なります。

【5】エアコンの例で考える限界費用

なぜこのような変化の仕方になるのでしょうか?「エアコンと消費電力の関係」を使って説明しましょう。

エアコンの電源を入れると最初のうち(グラフの接点A)は電力を多く消費します。その後、部屋の温度が最適(点C)になるまで消費電力が緩やかに増加します。最適な状態になると消費電力を抑え温度を一定に保つように省エネ運転となります。外気温の上昇により室温が上昇すると、より多くの電気を消費(接点DからE)します。

機械(エアコンや自動車)に無理をさせると経費の無駄遣いが生じることになります。「消費電力=限界費用(MC)=追加費用」という関係から「総費用(TC)曲線の形」についてイメージしてください。

人と機械が一緒になって生産活動を行います。機械の性質を知ることで「総費用(TC)曲線」について理解しやすくなると思います。「最適点に向かっているときは限界費用(MC)が次第に小さく」「最適点を過ぎると限界費用(MC)が次第に大きく」なるということを理解してください。

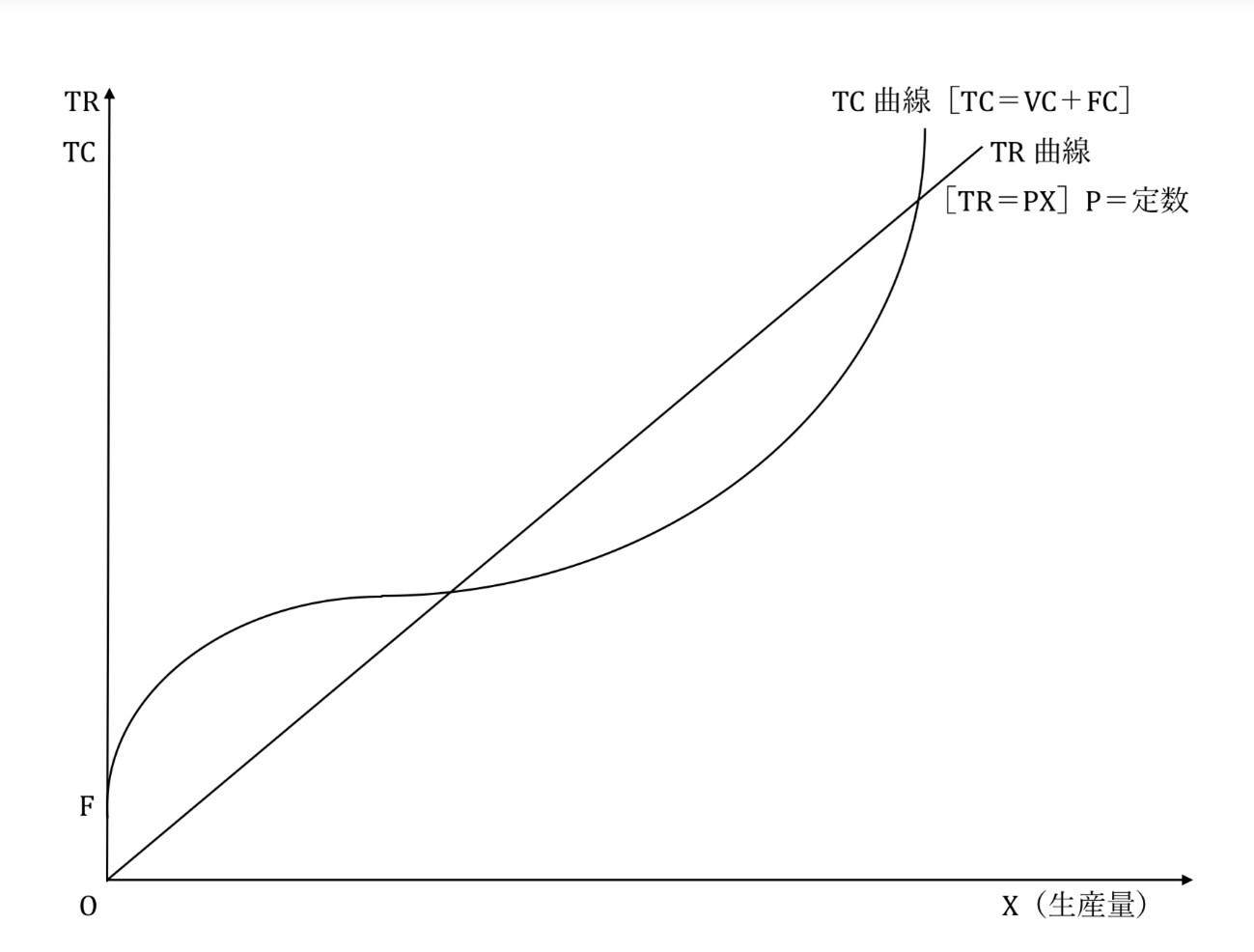

【6】利潤の求め方と次回予告

総収入(TR)曲線と総費用(TC)曲線を同時に書くと利潤(π)を求めることができます。

この図で同じ生産量に対応するTRとTCの差が利潤(π)になります。グラフの読み方と利潤最大化条件については次回のブログで説明します。

執筆者プロフィール

S(イニシャル)

1964年生まれ。

公務員試験対策予備校や大学・専門学校など、様々な現場で学生を指導してきました。

得意なのは大学レベルの経済学、経営学、会計学で、究進塾では主に大学授業補習コース(オンライン)を担当。

長年の豊富な指導経験から、「学生のつまづくポイント」を的確に把握しています。

堅苦しい「経済学」という学問を丁寧に解きほぐし、わかりやすく説明します。

とても親しみやすい性格で、質問もしやすいです。

生徒様お一人お一人に合わせた、また基礎を大切にした丁寧な指導がモットーです。