ブログ

BLOG

【1】限界という言葉の意味と経済学での使われ方

本格的に経済学を学ぶ場合に避けて通れないのが「限界(Marginal)」という考え方です。英語のMarginalには「ギリギリの」「わずかな」という意味があります。「ギリギリの」という意味は理解しやすい気がしますが、「わずかな」という意味では日常的にあまり使わないように思います。実はミクロ経済学もマクロ経済学も「限界」という用語を「わずかな変化=微小変化」という意味で使います。たとえば、「価格のわずかな変化に対して需要量がどの程度変化するのか」とか「財の消費量のわずかな変化に対して総効用がどの程度変化するか」というふうに使います。「微小変化」は数学の「微分」のことです。本格的に経済学を学ぶ場合は「微分」の理解が必要ですが、入門段階では「限界=追加的な変化」というイメージを持てば大丈夫です。

【2】限界=傾きという考え方

「経済学の限界概念」=「数学の微分」

という関係があります。「微分」は曲線に対する「接線の傾き」を求める手法です。

「限界」=「微分」=「傾き」という関係に注目してください。結局のところ「限界=傾き」と覚えておきましょう。

【3】ミクロ経済学における限界概念

用語の使い方に慣れましょう。

【ミクロ経済学】

「追加的に」1個余分に消費することによる満足度の増加分→「限界効用」=「追加満足度」

「追加的に」1個余分に販売することによる収入の増加分→「限界収入」=「追加収入」

「追加的に」1個余分に生産するときの費用の増加分→「限界費用」=「追加費用」

※ミクロ経済学のグラフは曲線が多い→「限界=接線の傾き=瞬間変化率」

【4】マクロ経済学における限界概念

【マクロ経済学】

「追加的な」所得の増加による消費の増加割合→「限界消費性向」

「追加的な」所得の増加による税収の増加割合→「限界税率」

「追加的な」所得の増加による輸入の割合→「限界輸入性向」

※マクロ経済学のグラフは直線が多い→「限界=直線の傾き」

【5】総効用曲線を使った限界効用の理解

ミクロ経済学でよく使う総効用曲線を使って説明します。

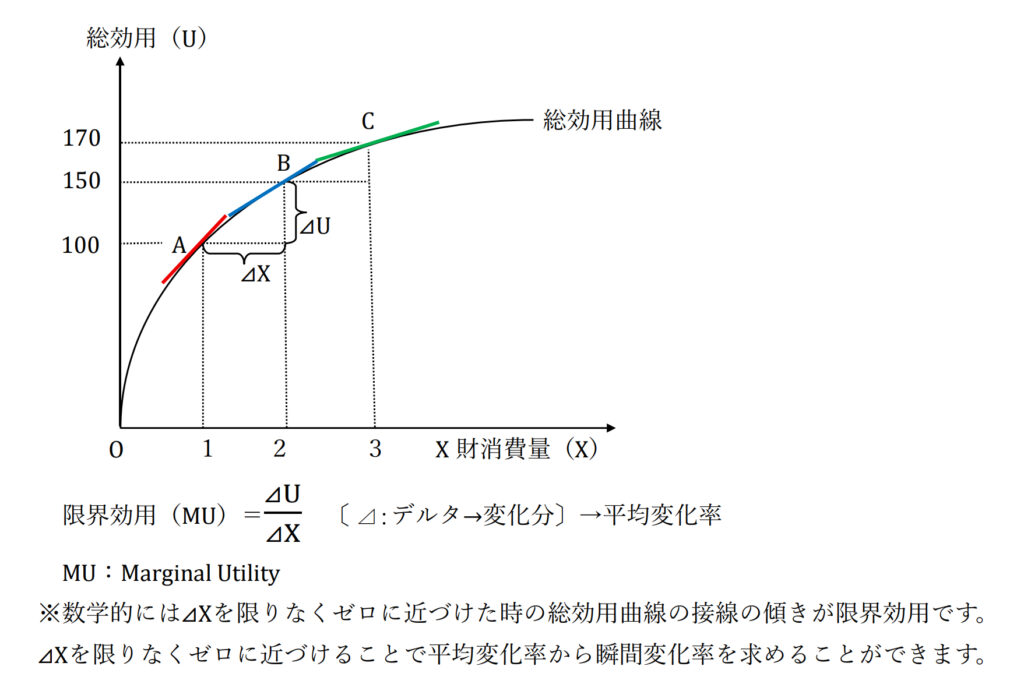

図では横軸にX財の消費量(たとえばパン)、縦軸に総効用(U)をとっています。この曲線を「総効用曲線」といいます。

ここではX財をパンとしましょう。

ある消費者が同じパンを連続的に消費する状況を考えます。このパンは同じ大きさ同じ味とします。

最初の1個目の満足度を100とします。1個目の満足度100は消費量が0個から1個に変化したときの満足度の増加分という意味で「限界効用」といいます。

この100には最初の基準値という意味があるだけで、基準値であれば数値は何でも構いません。次に消費量が1個目から2個目に変化すると満足度が50増加して総効用が150になっています。同じものを消費しているにもかかわらず、満足度の増加分は最初の100から50に減少しています。さらに消費量が2個目から3個目に変化する場合は満足度が20増加して総効用が170になっています。このような現象を「限界効用逓減」といいます。「逓減とは増加量が小さくなる」という意味です。

つまり「限界効用逓減」とは消費量の増加とともに総効用(満足度の合計)は増加するけれども「限界効用(追加的に増加する満足度の変化量)」が小さくなるということです。

人間の感覚として同じものを連続的に消費し続けると次第に飽きてくるという状況をイメージしてください。食べ放題に行くと食べないと損するという思いから食べ続けますが後で辛い思いをしたことがあるかと思います。

これがまさに「限界効用逓減」という意味なのです。

嫌になる寸前(ギリギリ)まで消費を続けるという意味で消費の「限界」と考えてもよいでしょう。グラフでは消費量の増加とともに総効用曲線の接線の傾きが緩やか(A→B→C)になっています。これを「限界効用逓減の法則」といいます。曲線の場合は調べたい場所に接線を引くということをしっかりと覚えておいてください。数学的な説明はグラフ下の説明をご覧ください。

執筆者プロフィール

S(イニシャル)

1964年生まれ。

公務員試験対策予備校や大学・専門学校など、様々な現場で学生を指導してきました。

得意なのは大学レベルの経済学、経営学、会計学で、究進塾では主に大学授業補習コース(オンライン)を担当。

長年の豊富な指導経験から、「学生のつまづくポイント」を的確に把握しています。

堅苦しい「経済学」という学問を丁寧に解きほぐし、わかりやすく説明します。

とても親しみやすい性格で、質問もしやすいです。

生徒様お一人お一人に合わせた、また基礎を大切にした丁寧な指導がモットーです。