ブログ

BLOG

経済活動における政府の不要性とアダム・スミスの思想

「経済活動」は、消費と生産の繰り返しによる「循環活動」です。この循環活動は「家計と企業(民間経済主体)」を中心とに営まれるものであり、本来この活動に政府は必要ありません。かつて、アダム・スミスは経済活動が「価格の自動調節機能(神の見えざる手の原理)」によって営まれている点に注目して、政府による経済活動への介入は極力控えるべきであると主張しました。自由放任主義に基づく「小さな政府」という考え方です。

夜警国家と古典派経済学の時代

この考えによれば、「政府の役割」は国防や治安維持を中心とするものとなり、「夜警国家」ともいわれます。当時は、現代のように景気対策としての経済政策という発想がありませんでした。このような経済思想に基づく経済理論を「古典派経済学」といいます。アダム・スミスの主著『諸国民の富(国富論)』が出版されたのは1776年です。これ以降から1929年に「世界恐慌(大恐慌)」が発生するまでの間は、紆余曲折がありながらも、長期に亘り古典派経済学の時代が続きました。

世界恐慌による価格調整機能の崩壊

では、世界恐慌では何が起きたのでしょうか?

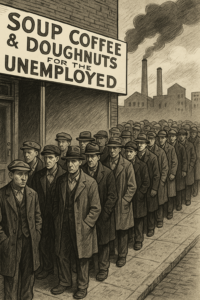

世界経済が大混乱したことは間違いありませんが、経済理論に大きな変化が起きました。「価格の自動調節機能(神の見えざる手の原理)」が機能しなかったのです。「価格の自動調節機能」が働く時は、過剰生産された商品は値下がりして売り切れます。ところが、世界恐慌では商品の価格が下がっても過剰な在庫が減少しないという状況が続きました。すでに作った商品が売れないわけですから、新規の生産が行われなくなり、企業は生産を大幅に縮小しました。その結果、大量の失業者が発生することになりました。

価格が下がっても買えない経済状況

失業者の増加は、家計の所得を大きく減少させます。このような状況では、商品の価格が安くても所得(お金)がないから買えません。値下がりしたのに買えない(売れない)という状況は、「価格の自動調節機能」が働いていないことを意味します。古典派経済学の理論では、世界恐慌について説明ができなくなりました。

ケインズの登場と政府支出の意義

このような状況を打破するために、イギリスの経済学者ケインズは、「政府が経済活動に積極的に介入して景気を刺激する必要がある」と主張しました。現在では当たり前すぎる考え方ですが、当時としては全くの異端であり、主流派経済学である「古典派経済学」に対する反逆でした。

いま風にいうと、

GDP=消費+投資+政府支出+輸出−輸入(財市場の均衡式)

です。政府支出の増加は、不況で余った生産力(遊休設備)を活動させる働きを与えて生産活動を活発にします。

政府支出がもたらす景気刺激の連鎖

政府が道路建設などの公共事業を実施すると、建設会社の仕事が増えます。これまで暇だった建設会社は急に人手不足になり、雇用を増加させます。雇用の増加は失業者の働き先となり、無収入だった人に所得を発生させます。所得の増加は消費を増加させ、別の人々の仕事の増加につながり、さらなる所得の増加を生みます。

経済の好循環とケインズ経済学の意義

政府支出増加→雇用増加→所得増加→消費増加→さらなる雇用増加→GDPの増加(注)

(注)GDPは国内で生み出された所得の合計(みんなの稼ぎ)です。

このように、政府支出の増加が、いわば「引き金(ポンプの呼び水)」になって景気を刺激することができるのです。ケインズは逆転の発想で、「政府が仕事を作れば、停滞していた経済活動が自動的に回復する」と考えたのです。実際に、アメリカでは世界恐慌の時に「ニューディール政策」として実施されました。この新しい経済理論を「ケインズ経済学」といい、「マクロ経済学」の基礎となりました。

執筆者プロフィール

S(イニシャル)

1964年生まれ。

公務員試験対策予備校や大学・専門学校など、様々な現場で学生を指導してきました。

得意なのは大学レベルの経済学、経営学、会計学で、究進塾では主に大学授業補習コース(オンライン)を担当。

長年の豊富な指導経験から、「学生のつまづくポイント」を的確に把握しています。

堅苦しい「経済学」という学問を丁寧に解きほぐし、わかりやすく説明します。

とても親しみやすい性格で、質問もしやすいです。

生徒様お一人お一人に合わせた、また基礎を大切にした丁寧な指導がモットーです。